正常圧水頭症(NPH)

正常圧水頭症(NPH)について

水頭症とは髄液の流れに何らかの異常が生じ、脳室内に脳脊髄液が溜まることにより脳室が拡大し、脳が圧迫され萎縮する病気です。小児で発症する場合もありますが、今回は大人に多い正常圧水頭症について説明します。

正常圧水頭症は、原因がはっきりとは分からない特発性正常圧水頭症(20~30%)、くも膜下出血や頭部外傷・髄膜炎など原因が分かっている続発性正常圧水頭症(70~80%)に分けられます。

こんな症状があったら...

水頭症が疑われます

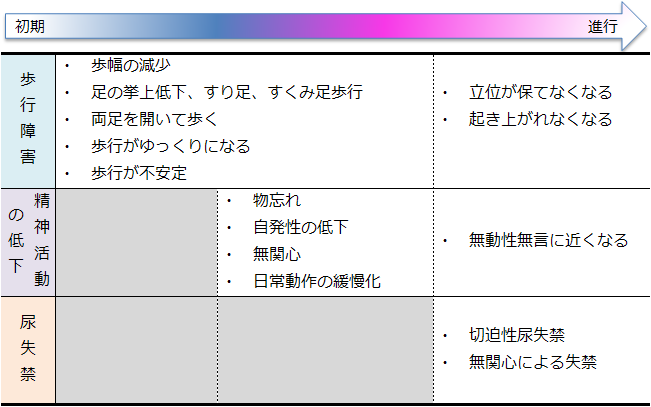

- 歩行障害(小刻み、すり足、転びやすい、足を広げて歩く)

- 認知障害(物忘れ、ボーとしている、反応が遅い)

- 尿失禁(おしっこの回数が多くなった、尿漏れ)

以上が主症状であり、これらは3徴候と呼ばれます。

|

脳室に注目!!

画像診断...

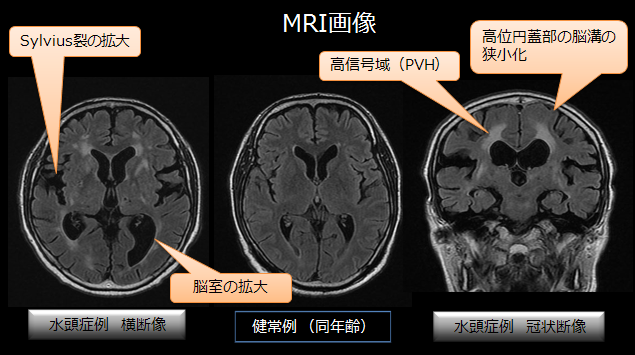

正常圧水頭症では、頭部CTやMRIで左右対症性に脳室、Sylvius裂、脳底槽の拡大および、高位円蓋部(前頭葉)の脳溝の狭小化などを認めます。

側脳室周囲の白質において、CTでは低吸収領域(PVL)、MRI T2強調やFLAIRでは高信号域(PVH)がみられます。

アルツハイマー型認知症や加齢性脳萎縮などでは、NPHとは異なり高位円蓋部の脳溝が拡大しますが、ときに鑑別が極めて困難となります。

|

水頭症の治療

外科的治療

外科的治療法は大きく分けて2つあります。

①シャント手術・・・体内に短絡路をつくります

シャント術とは、体内にチューブを留置し、脳室内に溜まった髄液を排出する方法です。

この方法には、脳室と腹腔をつなぐV-Pシャント、脳室と心房をつなぐV-Aシャント、腰椎と腹腔をつなぐL-Pシャントがあります。

一般的にはV-Pシャントが用いられています。

②内視鏡手術・・・第三脳室開窓術

第3脳室に内視鏡を挿入し、底に穴をあけることによって流れ出た髄液をくも膜下腔にて吸収させる方法で、体内にチューブなどの異物をいれずに治療できる方法です。

閉塞性水頭症の場合に用いられることが多く、一般の特発性水頭症手術には、用いられません。