くも膜下出血

くも膜下出血について

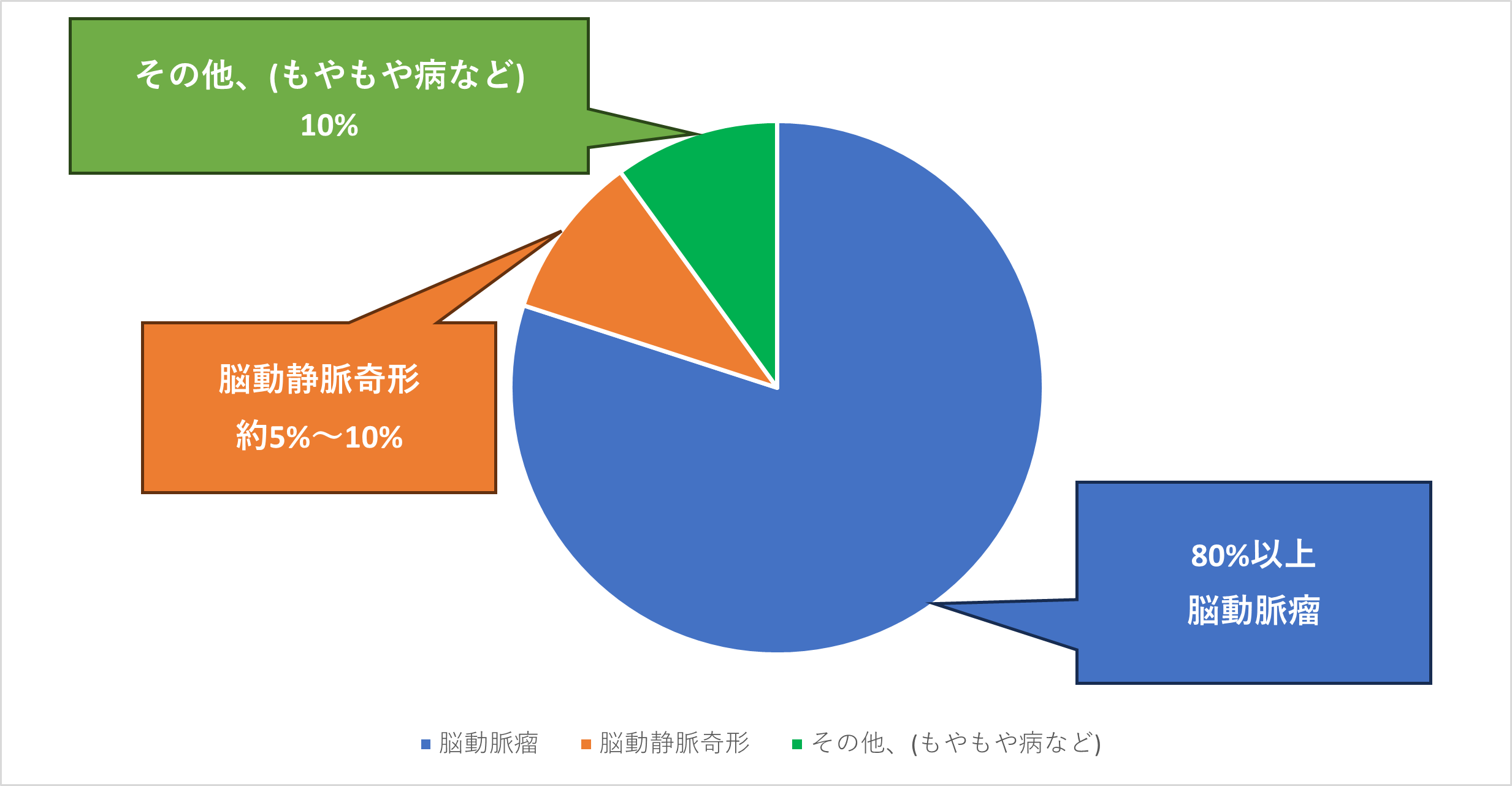

くも膜下出血とは、脳を取り囲んでいる‘くも膜’と‘脳’の間に出血が起こった状態をいいます。約80%が脳動脈瘤の破裂によるもので、この場合、非常に急速かつ重篤な経過をたどることが多く、死亡や重度後遺症を残す割合が多いです。

脳動脈瘤が最も重要

くも膜下出血の原因と症状

脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血は40〜60歳の女性に好発します。

脳動静脈奇形によるくも膜下出血は20〜40歳の男性に好発します。

バットやハンマーで殴られたような “ 突然の激しい頭痛 ” が特徴 !!

(激しくないこともあるので注意。片麻痺などの局所症状はないことが多い)

悪心、嘔吐、意識障害、けいれん を起こします。

3大合併症

- 再出血 ・・・・・・ 発症後24時間以内が多く、死亡率が高くなります。

- 脳血管攣縮 ・・・・ 72時間後〜2週間後(ピークは8〜10日)に起こります。

- 正常圧水頭症 ・・・ 数週〜数ヶ月後に認知症状、尿失禁、歩行障害などの症状が出ます。

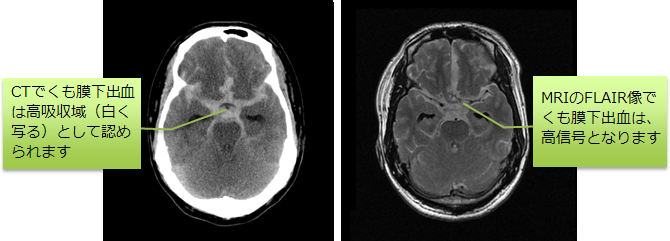

画像診断

CT検査とMRI検査...

|

CTにて約90%で鞍上部周囲のくも膜下腔にヒトデ型(ペンタゴンともいわれる)の高吸収域を認め、MRIのFLAIR撮像法では高信号域として認められます。

少量または亜急性期の場合...

- 少量または時間が経った亜急性期では、CTで出血による高吸収域がみられないことが多い。

- CTでくも膜下出血が不明瞭な場合でも、MRIのFLAIR像で高信号病変が認められる可能性があります。

|

|

|

|

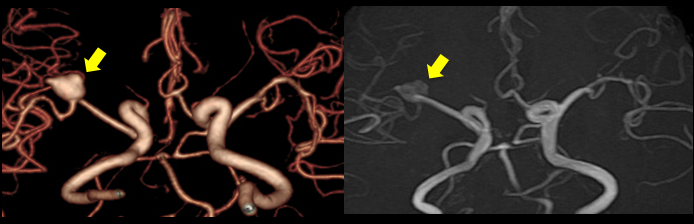

CT-Angiography |

MR-Angiography |

MRAはMRI検査と同時に簡便に行える。通常は上の右図のように白黒の画像で診断を行うが、3D処理を施すことにより観察しやすくなります。

CTAはヨード造影剤を静脈から流しながら撮影します。

最近の3D-CTAは脳動脈瘤の診断能力が高く、DSAに比べ迅速かつ低侵襲的であるため、緊急時などに行われます。

最終的な診断画像...

脳血管造影(DSA)検査

足の付け根にある大腿動脈、あるいは肘の内側にある上腕動脈、手首にある撓骨動脈からカテーテルという管を頸動脈や椎骨動脈といわれる頚部の位置にある血管まで入れ、そこから造影剤を注入して血管の観察を行う検査です。

カテーテルを入れる操作にわずかにリスクを追いますが、現在も最も確実な診断法とされています。

また、3D-DSAという三次元撮影を動脈や静脈のタイミングで撮影することで、術前シミュレーションに役立つ融合画像を作成することが可能です。

急性期は再出血予防が重要!!

開頭手術と血管内手術

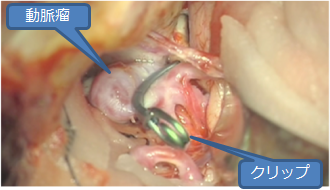

開頭クリッピング術

|

開頭による動脈瘤頸部クリッピング術は、開頭し直接動脈瘤をクリップで挟んで止血する術式です。直接病変を治療するため確実性が高いですが、頭蓋底部などのアプローチが困難な場合、また重症患者や高齢者には不向きな事もあります。 |

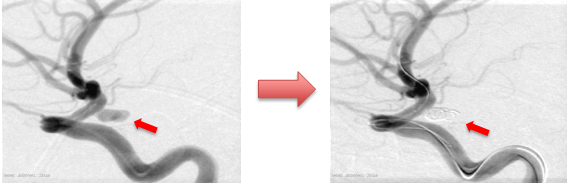

瘤内コイル塞栓術

脳動脈瘤の治療は、開頭をせずに血管内手術により動脈瘤を治療します。開頭クリッピング術に比べ低侵襲であるため、重症患者や高齢者でも多くの場合で施行可能です。瘤の部位や形状により適応が困難な場合もありますが、当院では積極的にコイル塞栓術での治療を行っています。

血管内手術は治療器具の開発・進歩が目覚ましく、今後も更に脳血管内治療が普及することが予想されている治療法です。

|