総合リハビリテーション科

ご挨拶

変わりゆく医療の最前線で、当科は、患者さんの『動きたい』『できるようになりたい』という願いに、高度な専門性とチーム力でお応えします。疾患の複雑化が進む現代だからこそ、最新の知識と技術を駆使し、機能回復と社会復帰を全力でサポートします。

長年培ってきた確かな治療技術を基盤に、常に新しい技術の導入・開発を視野に入れ、科学的根拠に基づく多角的な情報分析から、個々の状態に合わせた最適な治療プログラムを立案します。

重症度の高い早期から専門性の高い療法士が治療を開始します。原疾患と合併症に細やかに配慮し、リスクを最小限に、効果を最大限に引き出すことを追求しております。医師・看護師など多職種とも密に連携し、病院全体で質の高い機能障害治療を展開していきます。常に質の高い治療を提供できるチームであり続けることを目指しています。

副部長

理学療法士

山本 喜美雄

理念

- 画一的治療では無く個別的治療を原則としたプログラムを実践する。

- 常に技術の向上に励み、新たな取り組みを行っていく。

- 各部署と連携し当院におけるリハビリテーション医療を確立する。

- 病院運営を常に意識する。

部署のご紹介

理学療法室

理学療法とは

日本の理学療法定義(理学療法及び作業療法士法 昭和40年)

| 対象者 | 身体に障害があるもの |

|---|---|

| 目的 |

対象となる者の基本的動作能力の回復を図る |

| 手段 |

対象となる者に治療体操その他の運動を行わせること、及び電気刺激・マッサージ・温熱・その他の物理的手段を加えることである |

当院の理学療法の流れ

当院は脳神経外科専門の急性期病院であり、発症・入院直後から医師の指示の下、早期より理学療法を実施しています。麻酔下における手術後であれば肺炎予防のため術後早期より呼吸管理として呼吸介助を実施します。

また、機能障害の治療と予防、基本的動作の獲得のため、早期ではbed sideにて行い、状態の安定に応じ理学療法室で運動療法・基本的動作訓練を実施します。

当院では従来の運動療法や疲労を無視した「頑張れば良くなる」という根拠のない“いわゆるリハビリ”ではなく、新しい学問・技術を取り入れ、科学的データに基づいた治療を実践しています。

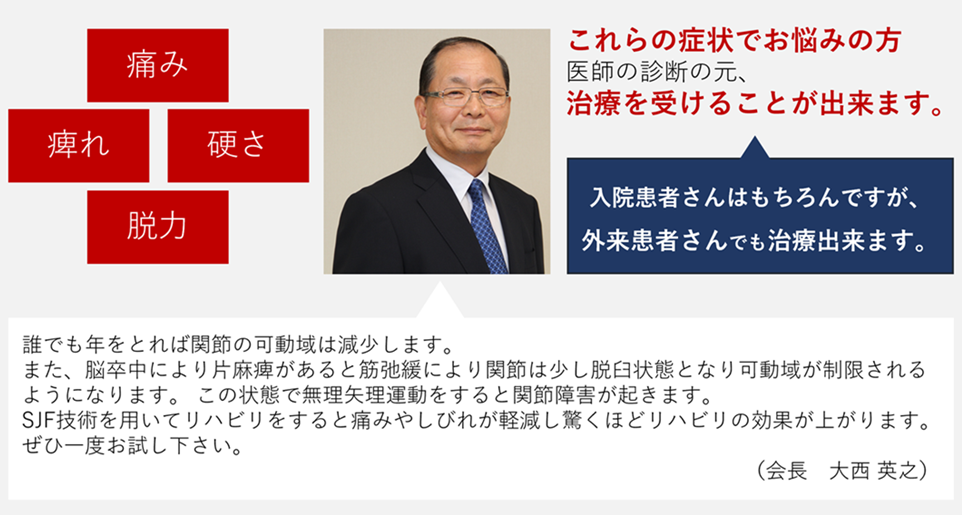

関節ファシリテーション

定義

関節ファシリテーション(Synovial Joint Facilitation:SJF)とは関節運動学に基づく関節内運動及び関節の潤滑機構に基づく接近(close)技術を用いて、Mennellの関節機能障害(Joint Dysfunction)を治療し、自動・他動運動における関節の動きを、量的・質的に改善する運動療法技術である。

痛み・痺れ・身体の硬さでお困りの方。

当院では「関節ファシリテーション」による治療をしております。

技術の特色

呼吸介助手技

BAT(Breathing Assist Technique)

呼気に同調させ、生理学的な胸郭運動の方向に、深呼吸の範囲内でストレスを与えることなく徒手的に胸郭を動かすことにより換気量の増加を図る手技です。

BATは当院の理学療法士ほぼ全員が研修会に参加し習得しています。

関節ファシリテーション

SJF(Synovial Joints Facilitation)

SJFとは関節運動学に基づく関節内運動及び関節の潤滑機構に基づく接近(close)技術を用いて、Mennellの関節機能障害(Joint Dysfunction)を治療し、自動・他動運動における関節の動きを、量的・質的に改善する運動療法技術です。

運動再教育

Dynamic Re-education

運動再教育とは神経系の障害によって、一度筋の機能を失ったものに対して、随意的な筋機能の回復を促すために、神経・筋のみならず、関節に対する治療も同時に加え、それぞれの器官に対する生物学的アプローチを行う治療的運動手技です。

基本的動作介助法

基本的動作促進法

- 基本的動作介助法とは患者が出来ない部分を介助し自立性を得させることです。

- 基本的動作促進法とは動作が不能あるいは困難なものに対して、その原因である痛み、関節可動域の制限、筋力低下などをSJFにより即効的に改善し、改善した運動を構成要素として組み込むことで、不能もしくは困難な動作を、通常よりも早く可能にする(促進する)技術です。

理学療法場面

認定・資格取得者

| SJF学会 インストラクター | 5名 |

|---|---|

| 3学会合同呼吸療法認定士 | 5名 |

| 日本理学療法士協会 認定理学療法士(脳卒中) | 1名 |

働いているスタッフの声

先輩の声 (7年目)

長期の臨床実習で強い刺激を受け、入職を決意しました。実習中から、「リハビリテーションとは」「理学療法とは」といった言葉の本来の意味を理解し、適切に使用することの重要性を学びました。これらの学びは、理学療法を知らない方々への説明や、職種ごとの役割が曖昧になりがちなチーム医療において、理学療法士の役割を明確にする上で役立っています。基礎があってこその応用であり、基礎からしっかりと学べる当院は、新卒の理学療法士にとって良い環境だと思います。さまざまな治療方法がある中で、当院の理学療法士はSJF(関節ファシリテーション)に力を入れています。この治療技術の習得のため、他県から中途採用で入職するスタッフもおり、知識や技術の向上に熱心なスタッフが多いです。これからも、スタッフや患者様から学び続け、治療者として成長できるよう努めていきたいと思います。

後輩の声 (2年目)

長期臨床実習にて、神経疾患を有する患者さんに対する理学療法を見学し、脳血管疾患に興味をもちました。治療・訓練など1つ1つ、根拠に基づいた理学療法を実施している当院であれば、理学療法士として多くの知識や技術を学べると思い入職を決めました。入職当初は業務内容や患者さんへの関わり方など、分からないことばかりでしたが、誰にでも相談しやすい環境や多くの勉強会・技術練習会により、様々な考え方や知識・技術を学ぶ事ができています。

まだまだ覚えることばかりですが、自己研鑽を忘れず1日1日成長できるよう、努力したいと思います。

作業療法室

作業療法とは

作業療法とは、選択された活動の特殊な使用によって評価と治療を行うものである。この活動は作業療法士によって企画され、心身の疾病、社会的、発達的問題によって一時的もしくは永続的に障害をおこした者によって行われる。その目的は障害の予防および職場、社会、家庭において最適の機能と自立とが発揮できるように対象者のニーズを満たすことにある。

(世界作業療法連盟 1987)

当院における作業療法

当院における作業療法では、主に中枢神経系疾患の患者様を対象に、運動麻痺や感覚の障害により拙劣となった運動機能の改善を図ること(協調性の改善)や繰り返し運動を行えるように(筋持久性の改善)作業活動を用いて治療を行います。

また、日常の作業(食事・整容・更衣・入浴・排泄・家事など)が可能となるように治療・訓練を実施し、必要に応じて自助具の作成や環境調整などを行い最大限の機能が発揮できるように関わります。

また当院では作業活動による治療効果を最大限にするために必要に応じて関節内運動機能障害の治療(SJF)を行っています。

作業療法治療

家事動作訓練

認定・資格取得者

| SJF学会 インストラクター | 1名 |

|---|---|

| 3学会合同呼吸療法認定士 | 1名 |

働いているスタッフの声

先輩の声 (5年目)

現在、私は回復期の作業療法士として働いています。新人の頃は治療や今後の患者さんの方針に悩むことも多々ありましたが、他職種の担当者や先輩作業療法士に相談し、少しずつですが自分なりに問題点や日常生活の中でよりその人らしさを補える作業を考え、必要としていることを見つけていくことができるようになってきました。

後輩の声 (2年目)

入職して約1年経ちました。毎日の業務は忙しく、学びの日々ではありますが、教育体制がしっかりとしているため、沢山の技術や知識を学ぶことができると感じています。まだまだ未熟ではありますが、自分にできることを精一杯していきながら、様々な疾患や状態に対応できるように日々の勉強会や研修会などに参加して、スキルアップにつなげていきたいです。そして、一人ひとりの患者さんと丁寧に関わり、気持ちに寄り添いながら、個別性のある治療を提供することができる作業療法士になりたいと思っています。

言語療法室

言語聴覚士とは

言語聴覚士の仕事は、ことばを理解したり話すことが出来なくなったり、うまくコミュニケーションができなくなった方(失語症・運動性構音障害)、またコミュ二ケーション以外に高次脳機能障害(記憶力や注意力、遂行機能などの障害)、認知機能などの障害を患った方に検査や治療など通じて能力の維持向上を目指します。その他に飲み込みが困難になった方(摂食・嚥下障害)に対して個別に応じた方法で治療・訓練を実施します。

【日本言語聴覚士協会から引用】

当院における言語聴覚療法

当院は発症直後より、ベッドサイドから評価や訓練を行い、退院時まで専任の言語聴覚士とマンツーマンにて行われます。また必要に応じて退院後も外来にて継続して関わっていきます。

失語症

構音・発声障害

発声や構音に関する器官(舌、唇、咽頭、声帯等)に運動麻痺が出現し、呂律がまわりにくくなる状態です。

脳卒中により多くの方が舌や唇の運動の運動麻痺を呈します。麻痺により自由に動かしにくい、力が入りにくい等、人により様々な症状を認めます。これらの評価/治療・訓練を行い、スムーズにコミュニケーションがとれるよう関わっていきます。

摂食・嚥下障害

私たちは食事をする際に食べ物を見てから口の中へ運び咀嚼し、飲み込みやすい形にします。それを舌を使って喉から胃へ送り込みます。摂食・嚥下障害とは、これらのいずれかの段階で問題が生じることをさします。飲み込みを誤った場合には、窒息やムセ、誤嚥性肺炎となる恐れがあります。

摂食・嚥下障害を呈する患者様は少なくありません。急性期から摂食・嚥下機能の評価/治療・訓練を行い、安全に食事が出来るように関わっていきます。

純音・語音聴力検査

認定・資格取得者

| LSVT LOUD | 1名 |

|---|---|

| Voice Therapy Spectrum(VTS) | 1名 |

| Manual Therapy for Voice & Swallowing Disorders(MT) | 1名 |

働いているスタッフの声

先輩の声 (10年目)

「より良い治療を提供できるように」

当院は脳神経に特化しており、摂食嚥下障害や失語症、構音障害、高次脳機能障害など、脳血管疾患に起因する様々な症状に幅広く関わる機会があり、やりがいを感じています。特に構音障害や音声障害の治療に力を入れており、治療後に患者様から「喋りやすくなった」と喜んでいただけることに、大きな喜びを感じています。今後も、より良い治療を提供できるよう、日々研鑽を重ねてまいります。

後輩の声 (3年目)

「弱みを強みへ」

「みんなと同じように綺麗にスムーズに話したい。」この言葉は以前まで私が抱いていた気持ちです。私は幼少のころから吃音があり、言葉に詰まることがありますが周囲の人々や患者と関わり、スムーズに伝えることよりも大切なことがあることを気付くことができました。この経験や思いがSTとして言葉の障害で悩む患者と関わるうえで、自分にとって一番の強みである思います。脳卒中を発症された方は、これまで当たり前のように出来ていたことがある日突然出来なくなります。日々、その悲しみを忘れずに診療に当たり、皆様から頼られるSTになれるよう日々精進して参ります。